作者?/ 蕭? ?蕭

編輯?/ 朱? ?婷

運營?/ 獅子座

《哪吒之魔童鬧海》總票房預測過百億了。

這顯然創造了歷史。圍繞這一話題,坊間熱議的永遠離不開兩件事:餃子賺了多少錢,以及,會以怎樣的形式重塑行業的面貌?

一個有意思的點,在于這兩年文化界爆款主創們的學歷構成:

《流浪地球》系列導演郭帆,本科畢業于海南大學法學院;

《哪吒》系列導演餃子,畢業于四川大學華西藥學院;

還有《黑神話:悟空》的主創馮驥,畢業于華中科技大學生命學院,學的是生物醫學工程專業。

餃子和馮驥的學歷,不禁讓觀眾們聯想到魯迅,開起了“棄醫從文”“學醫救不了中國人”的玩笑。玩笑背后,卻直接粉碎了過往約定俗成的一整套“潛規則”。

過去,影視行業里“圈”字占據了極其重要的地位,比如京圈象征權力,第四代、第五代、第六代導演們皆出于此。

又比如,滬圈和港臺圈象征著資本,捧誰誰紅,砸誰誰死,好生霸道。

還有趙本山、小沈陽為代表的東北圈,烏爾善為代表的“蒙圈”等,本質上也是人情往來編織成的大網。

圈層交織下,新人入行,工作重點不在打磨演技和作品,而在于跑關系、抱大腿、拜碼頭。為了生活,都可以理解,代價卻是行業整體信譽的透支和下降。

但在百億票房締造者面前,“能者上,不能者下”這個最簡單的常識浮出了水面。常識回歸后,對“圈”的迷信,自然就消失了。

一、橫掃一切的哪吒,黯然退場的港圈

今年春節檔,許多熟悉的面孔沒有出現。

以沈騰、馬麗、魏翔為代表的開心麻花,沒有出現。

老當益壯的國師張藝謀,沒有出現。

老一代票房扛把子吳京,沒有出現;新一代小生、票房靈藥易烊千璽,沒有出現。

至于中國內地賀歲片創始人馮小剛,更是早早就被人們遺忘了。

當然還是有很多熟臉,比如鐵打的熊出沒,已經到系列的第11部了。不管別家神仙怎么打架,總能穩定分走10億左右的票房。

又比如電影產品經理陳思誠,帶著最新一部唐探歸來,這也成了本檔期唯一一部能稍稍對抗《哪吒2》威勢的片子。

陳思誠的穩定表現,根源在一份商人的堅持:故事一定是完整的,技術細節一定是打磨光滑的,人物動機一定是合乎邏輯的。但商人的功利,又讓他很難有藝術家的那份決絕,注定了觀眾在審美疲勞后,《唐探》系列無法成為真正的爆款。

《封神2》連基本的商人職業道德都沒遵守。姬發的軟弱人設、與鄧嬋玉莫名其妙的情感互動,殷郊的“藍精靈”畫風……都成了被嘲笑的理由。相比電影內容,觀眾的更大樂趣是計算片方賺了多少錢。一個常見的流言是:封神一二部是連起來套拍的,后期又搞成這樣,沒準最后一算,烏爾善賺得比餃子還要多。

但不少人依然相信《封神3》有潛力一雪前恥。相比之下,林超賢《蛟龍行動》和徐克《射雕英雄傳》的失敗,性質要嚴重得多,幾乎標志著行業對“港圈”迷信的徹底瓦解。

早在《緊急救援》時,林超賢就顯出了敗相,博納給了他第二次機會,結果又敗在了同一個地方。

技術上,《蛟龍行動》挑不出什么毛病,戰爭戲份甚至到了“量大管飽”的程度。然而由于缺乏人性的掙扎和沖擊,觀眾進不去人物真正的內心世界,于是密不透風的外部事件只好淪落成了空虛內核的遮掩。

軍事不是孤立的事物,是政治的延伸,政治的精妙處又在于對人性的理解。林超賢的根本缺陷,正是對內地觀眾的心態和情懷幾乎完全沒有實感——跟徐克一模一樣。?

徐克“徐老怪”的稱號,除了來源于對畫面的放浪,對邪典的偏好,還有人物塑造上的不拘一格。他的東方不敗雖為金庸所不喜,卻在觀眾心中有著別樣的魅力。

這份魅力,在徐克近幾年的作品中變得愈發稀薄,《通天帝國》《龍門飛甲》《狄仁杰之四大天王》中,對視覺奇觀的追求越來越大,人的影子越來越小。《智取威虎山》稍好些,可畢竟是個傳承多年的樣板戲,徐克沒辦法大改劇本。

《射雕英雄傳》原著近百萬字,要壓縮成兩個小時的電影,意味著大量精力要花在改編和原創上。這并不是徐克的強項。于是我們就看到了郭靖黃蓉的感情戲與家國大義之間的分裂,最后又強行拔高。表面的豪邁過后,留下的只剩空洞的口號。?

北上的香港導演們曾為中國電影做過大貢獻。“春節檔”這個概念在內地被接受,正是2013年周星馳的《西游·降魔篇》打響的頭炮。再后來,《澳門風云》《天將雄師》《美人魚》《功夫瑜伽》《紅海行動》等循環接力,春節檔一度全被港圈霸占,到2018年左右才開始逐漸退潮。

相比內地,香港導演的強項在于技術和經驗。技術不難學,經驗能花三五年積累,可對觀眾心理、人文思潮、家國情懷的準確把握,不是土生土長實在做不到。于是在完成了歷史使命后,港圈只得黯然退場。

二、“龍蛇之變”

春節是闔家團圓、新舊交替的日子,今年尤其特殊。2024年是龍年,2025年是蛇年,正暗合了《莊子》的那句“木雁之間,龍蛇之變”。

港圈退潮,結合《哪吒2》的總票房預測沖破百億,成了“龍蛇之變”的最佳注解。

變化從來不是突然來到的,往往是醞釀積累了許久后的厚積薄發。將時鐘往回撥一點,第一部《流浪地球》是在2019年上映,和第二部之間隔了大約五年。

第一部《哪吒》同在2019年上映,放在暑期檔,和第二部同樣間隔了差不多五年。

五年不長,卻足以讓整個產業往前再走一大步,養出一大批新生代。全球不少國家都有“五年計劃”的說法,并不是個簡單的巧合。

即使在票房低谷的2024年,也悄然孕育出了不少新生力量。

最“新”的,大概是《好東西》和《出走的決心》,都在試圖勾連現實中的性別議題,最后竟合力造出了“老X電影”這樣一個概念,試圖對過往整個電影史做一番賽博清算。

《出走的決心》導演尹麗川其實不算新人,她是“魔巖三杰”何勇的前妻,此前最出名的作品是2010年參與編劇的《山楂樹之戀》。兜轉多年,還是在講愛情,只是從年輕人的純愛換成了中老年人的一地雞毛,但恰好是這樣一個視角,助力了《出走的決心》最終拿下1.24億票房,算是出乎意料了。

《好東西》導演邵藝輝本人的經歷更有趣,北影畢業后一度找不到工作,以販電子煙為生,心中不忿,在公眾號上吐槽受到關注。不久,《愛情神話》劇本在FIRST創投會上被麥特影業相中,成功出道。

麥特最初也不是制作方,是搞宣發起家,發掘出邵藝輝,算是“弱弱聯合”,創造了一個小奇跡。

再往前,2023年孔大山帶著《宇宙探索編輯部》在電影圈炸了好一陣兒火花,這是一部足夠特別但注定小眾的片子,文藝與商業結合的軟科幻片,被網友親切地稱之為浪漫主義荒誕神(精病)之作。和邵藝輝一樣,孔大山也是90后導演,本科畢業于四川傳媒學院,研究生畢業于北京電影學院。畢業后,拍了三部短片(《春天,老師們走了》等),《宇宙探索編輯部》是其在2021年創作的作品,上映后,雖說票房未過億,但孔大山、王一通(編劇、主演)的才華也因此被看到并且放大。

業內判斷導演編劇,有個不成文的共識:第一部可能是靈光一現,做出第二部并成功,就意味著擁有了一整套成熟的思維體系,有了與大腕們上牌桌較量的資格。

同樣證明自己的還有賈玲。當年《你好,李煥英》被嘲諷為“小品電影的勝利”,《熱辣滾燙》一出,依舊被嘲諷,但再不會有資方質疑她賺錢的潛力。

還有個相對不起眼的馬浴柯。2013年,他以《掃毒》中的“白毛段坤”形象在犯罪片愛好者中出了名,禍兮福所倚,從此戲路就基本限定在了造型奇特的變態反派上。

或許是不甘心一直照這條路走下去,2023年和2024年,馬浴柯轉型導演,雖是內地人,卻反客為主,拉起一幫港星先后拍出了《怒潮》和《重生》。劇情套路很老,一點懸疑加上大量浮于表面的暴力,票房不算高,一部2億+,一部4億+。

論影響力和水平,馬浴柯沒法和前面提到的任何一個人相比,但他證明了一件事:只要你夠狠、夠有決心,完全可以跳出既有框架,拉起一票人,成立一個新圈。

梳理近兩年新導演們教育和職業背景。除了餃子和郭帆,賈玲是小品演員轉行,大鵬是多年草根熬出頭,邵藝輝是失業素人再就業,馬浴柯是配角強行轉型……

可以這樣總結:

1.圈子文化還在(永遠不會完全消失),但正變得越來越分散。

2.2024年,市場縮水只是因為缺少爆款,但票房落在2-10億區間的中小成本影片依然超過了30部,依然能盈利,基礎未傷。

3.回報鏈路沒有斷,資本就不會吝嗇,湊出千萬級的資金為有潛力的新人試水鋪路,不難。

綜上,意味著新人出頭的機會相比過去提升了無數倍。老人、中生代、新生代,開始你方唱罷我登場。

這是否意味著,中國的“第七代導演”群體終于要站出來了?

三、“第七代導演”路在何方

回答這個問題,需要先回顧一下前幾代導演。

中國電影發展史上,根據不同的年代、不同的時期、不同的導演,可劃分出六個代際。其中,最先被命名的是第五代導演。

正是從第五代開始,代際劃分的歷史研究方法便被廣泛應用起來,繼而向前遞推出了第一代到第四代,向后延伸出了第六代。

按代際將導演歸類,屬于中國特有的現象。由于不同代際之間所處的時代、社會氛圍及政治生態的不同,進而決定了每一代導演創作風格的不同。

盡管表面不同,但第四、第五、第六代導演們的教育背景都基本相同,絕大部分都是北京電影學院的畢業生。

大家畢業后的流向,也無非就是“三大電影基地”和“六大電影制片廠”這么幾個去處。

再往深看一層,這本質上還是計劃經濟時代教育和產業資源集中的結果。大家關系離得近,市場又小,一幫人隨便分一分,資源就沒了,自然導致了裙帶文化、圈子文化的盛行。

2010年,首部3D大片《阿凡達》的出現,使得中國商業電影市場陡然變大。2010年至2012年,全國銀幕數翻了一番,從6256塊增至14772塊。到了2021年,中國電影市場共有影院近15000家,銀幕數突破了8萬塊大關。年票房從最初的百億級別,到最高峰時一度突破600億。

市場擴大后,第五、第六代導演們成了第一批獲益者,新生代如雨后春筍般出現,香港導演補了青黃不接時的空缺。但“第七代”導演的說法一直未得到正式確認,對此,行業老人們的態度不盡相同。

第六代導演王小帥的態度是批判居多,他曾表示:“沒有拍過嚴肅電影的導演,就不能稱之為‘代’。因為他們的電影缺少藝術味道和文化承擔。”他還預言稱,第六代導演之后不可能再出現能劃代的電影人,沒有所謂第七代,因為他們“沒有共性”。

同屬第六代導演的賈樟柯態度則是理解居多。2020年2月,他在第70屆柏林電影節上發言:“我們‘第六代’共同的記憶是改革開放,中國社會變動影響到每一個人,電影呈現出美學上的某種一致性。我希望我們能到達一個個人化的時代,我希望社會不再用刻骨銘心的公共變動影響到個人。我個人希望沒有‘第七代’,因為這喻示我們進入自由的、個人化的時代。”

兩人的話聽上去相似,內核卻有很大差別。王小帥話里藏著一種“一代不如一代”的憤怒;賈樟柯就開明許多,覺得后輩們只要肯努力嘗試,都是好的。

時代在前進,一代人的故事結束了,另一代人的故事開始了。所謂“第七代”遲早會被電影史總結出來,但藝術理念、創作模式、工作流程等都和前幾代有著本質的不同。

如果說前幾代人是在壟斷了有限傳播資源的前提下,以一種“中心化”的方式強行讓觀眾接受其成果,千禧年后又憑借資本的加持,將影響力無限放大。那么以郭帆、餃子、邵藝輝等人為代表的新生代,則更多是以“去中心化”的方式在做事。

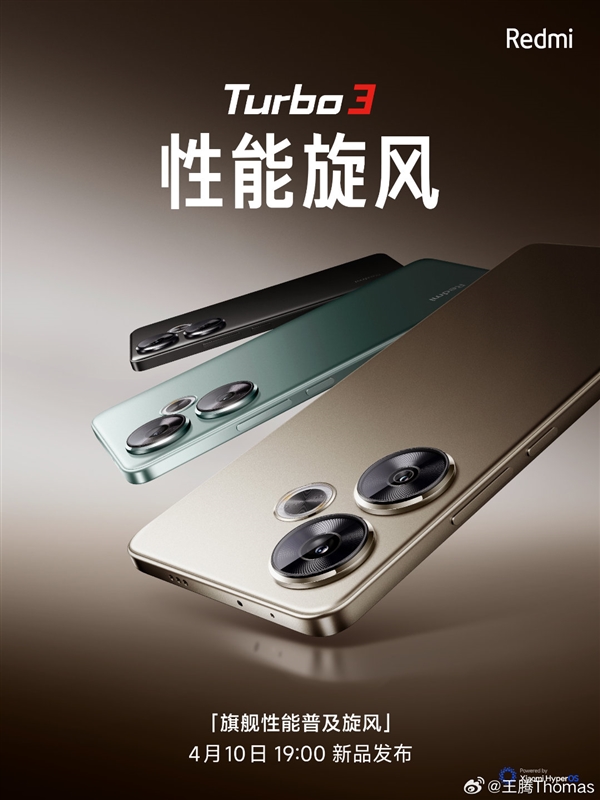

“去中心化”還有一大特點就是在市場上相互自由鏈接。比如《哪吒2》片尾出現了138家中國動畫公司;郭帆甚至將手伸到了電影行業之外,找來中國工程機械行業龍頭徐工集團進行合作。選題方面,更是揣摩觀眾喜歡什么,就安排什么,把自己個人的喜好往后放。

當然,這么做難免會缺少一些先鋒性和實驗性,這也是王小帥提出批評的原因。但在短視頻搶占觀眾注意力的當下,產業的首要任務是必須要證明好內容依然強勁,才能吸引更多的資本與從業者有信心進場,電影業才會進入一個健康的良性循環。

土壤豐厚了,下一個百億紀錄到來的時間沒準比大家想象得更快。這正是《哪吒2》的最大功勞所在。

《哪吒2》臨近結尾處,出現了一根碩大的金箍棒,引發了無數觀眾的遐想。

中國神話小說體系中,有“天庭三大反骨仔”的說法,即:

齊天大圣孫悟空,明著反。

二郎顯圣真君楊戩,暗里反。

三壇海會大神哪吒,隨時反。

三個形象受到代代觀眾的喜愛,正因為都代表了一種稀缺的反建制精神。

中國人對于“圈子”的看法,一直都是辯證且務實的。凡事沒有規矩不成方圓,“圈子”的存在能保障系統運行的穩定性,這構成了其存在的基本價值。

但如果這種權力不加以限制,內部僵化固守,長此以往,就會出現大量《雷鋒的故事》這般的動畫之恥。?

所以中國人總是在維護穩定的同時,暗暗期待一個反抗者的出現,他的形象可以幾百年固定不變,內核卻總要隨著時代不斷進步。全社會乃至每個行業,都在這不斷的固化與反抗中循環進步著。

從哪吒的反,到《哪吒》的反;從電影內到電影外;從“我命由我不由天”到“若前方無路,我便踏出一條路;若天地不容,我就扭轉這乾坤”……《哪吒2》的力量都是融會貫通的。百億票房既是為這種反抗精神做注解,也為中國電影下一個時代的開啟奏響了前進的號角。

參考資料:

1.我們不需要“第七代”導演,只需要一個個自由拍電影的人.?李靜.?中國新聞周刊 2020.8

2.關于第五代和第六代導演的文化策略比較研究. 王麗苑. 新聞傳播 2020.11

3.身體話語在中國代際導演中的嬗變. 馬中福.?電影文學 2022年第21期

本文鏈接:http://www.bbbearmall.com/news-228569.html中國電影,沒有圈了