一起來做一個有趣的小實驗:將一只手的中指交叉放在食指上,然后用交叉的指尖輕輕在鼻尖滑動,仔細體會手指傳來的感覺,怎么樣,是不是摸到自己仿佛有兩個鼻子?

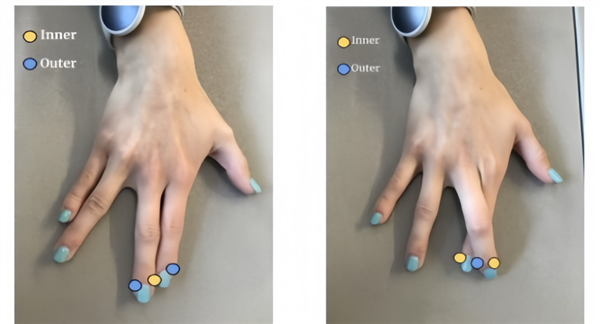

圖一 圖源:IASP 2024

用同樣的方式觸摸手機的一角,或者觸摸一個小的圓形物體,比如黃豆,你也會產生仿佛摸到了兩個物體的感受。

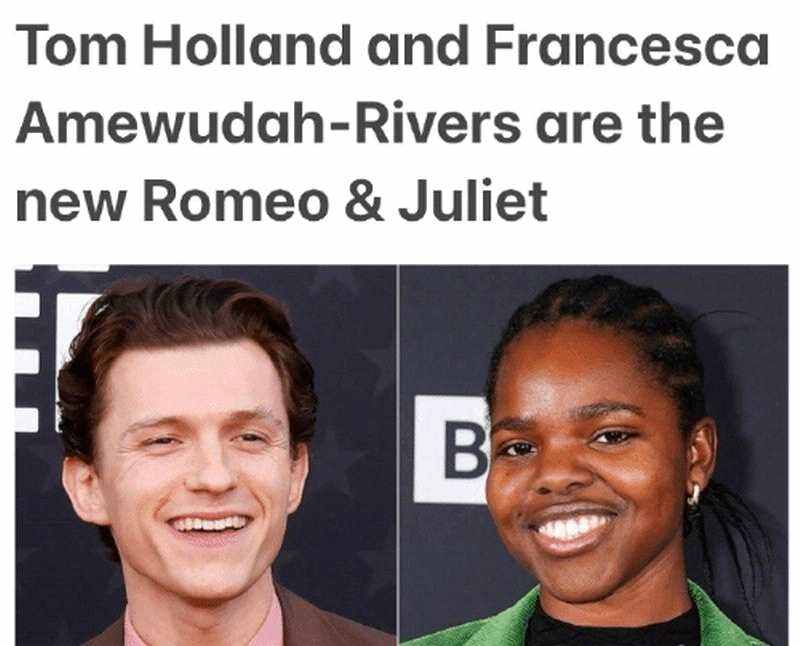

實際上,這種感受是一種錯覺。它早在兩千多年前就被古希臘“百科全書式”科學家亞里士多德發現,因此也被稱為亞里士多德錯覺(Aristotle illusion)。

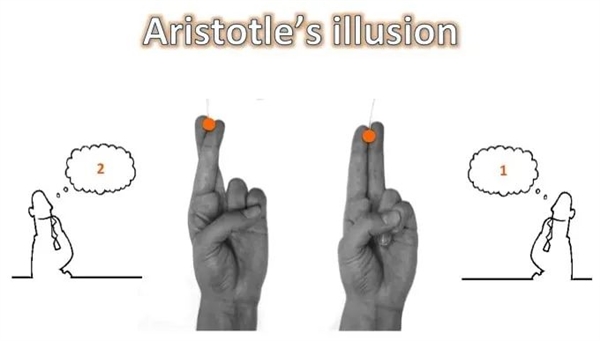

圖二 亞里士多德在《形而上學》中提到:“當我們交叉手指時,觸覺說有兩個物體,而視覺說有一個物體。” 圖源:網絡

錯覺是如何產生的?

亞里士多德錯覺就是所謂的“感知分離”。當我們把食指與中指交叉時,觸碰到鼻子的是這兩根手指的外側,觸覺也從這兩個側面分別傳向大腦。

由于正常情況下,觸碰鼻頭的是這兩根手指的內側,兩根手指的外側幾乎不會同時接觸同一個物體,于是,大腦便“想當然”地以為摸到了兩個鼻子。

圖三 觸碰到鼻尖的是兩根手指的外側 圖源:lhecht

對于這一現象的解答還可以上升到哲學層面。法國哲學家、現象學大師梅洛—龐蒂就認為“亞里士多德錯覺”與身體圖式有關:

身體圖式可以簡單理解為身體的運動習慣以及知覺可能性。運動習慣和知覺可能性是指主體通常執行和能夠執行的動作,而交叉手指是一種“人為動作”,它超出了手指自然運動的可能性。

出于這個原因,身體圖式無法將交叉的手指作為一個器官指向同一個運動項目或意圖。因此,交叉的兩根手指分開行動,并產生無法統一在一個感知中的單獨感覺。

為什么大腦這么容易產生錯覺?

諾貝爾獎得主、認知心理學家丹尼爾·卡尼曼(Daniel Kahneman)認為,進化使大腦對認知資源的分配和使用非常吝嗇,“能不動腦就不動腦”。并且為了應對瞬息萬變的世界,大腦時常選擇犧牲部分“正確性”來換取“速度”。這要如何實現呢?那就是通過“經驗”。

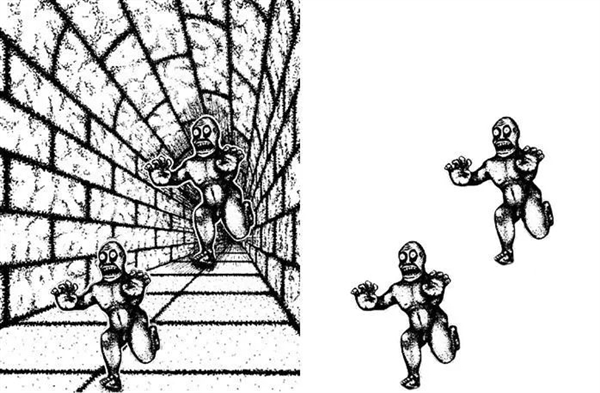

“經驗”是大腦為了追求速度而建立出來的一種計算捷徑。透過某些事先建立好的預設,大腦可以節省許多資源。例如:大腦預設事物的近大遠小;

圖四 你是否覺得后面的怪物比前面更大?其實它們大小相同 圖源:網絡

大腦預設物體本身的顏色通常不會任意改變,如果發生改變,那是因為光源的明暗或顏色改變了。

圖五 經典老圖:你看到的裙子是藍黑色還是白金色呢?圖源:網絡

這些經驗之所以會成為經驗,是因為上述這些特質(例如近大遠小)在大多數情況下都是恒定不變的,它可以幫助我們快速認知與理解這個世界。因此在演化的過程中,它們就成為了大腦的固有信息提取方式。

但凡事總有例外,比如前文中由人為構建出的這些“非自然事物”與“非自然行動”,如果大腦此時還用固有方式去理解,就會產生錯覺,令我們“上當受騙”。這也可以理解為由于大腦進化不夠完美而出現的bug。

圖六 圖源:網絡

錯覺亦有貢獻

盡管被視為大腦的bug,但錯覺在許多領域都具有不可忽視的貢獻。例如在科研領域可以為科學家提供獨特視角,幫助他們理解大腦如何處理信息、構建感知以及進行決策,這對于推動認知科學、心理學和神經科學等領域的發展具有重要意義。

圖七 亞里士多德錯覺對帕金森病研究做出貢獻 圖源:Brain

在室內設計或建筑規劃中,錯覺也常被設計師用來改變空間感知。比如通過巧妙地運用鏡子或顏色搭配,可以使小空間看起來更加寬敞和舒適。住大房子的朋友們,這條就可以跳過了嗚嗚(bushi)。

圖八 玻璃門增加通透感 圖源網絡

而在電影和動畫制作中,錯覺也是個“老演員”。著名的希區柯克變焦本質上就是對視錯覺的應用。通過由放大或縮小相機鏡頭,使前景保持在同一位置的同時,背景看起來被擠壓或拉伸。從而使我們在觀影時獲得一種奇妙的感覺。

圖九 希區柯克變焦 圖源:見水印

亞里士多德錯覺只是眾多錯覺現象中的一個,它揭示了我們大腦感知世界的局限性。不過也正是這些局限性,推動著我們不斷去探索、研究、完善我們的認知體系。同時讓我們認識到,科學并非遙不可及的神秘領域,它其實就隱藏在我們日常生活中的點點滴滴。

本文鏈接:http://www.bbbearmall.com/news-128771.html摸到自己有兩個鼻子:其實是“亞里士多德錯覺”